進学が近いこの時期、子どもの大きな悩み事の1つに「好き嫌い」があります。

保育園や幼稚園への入園、学校への進学により給食が始まりますね。

「苦手な食べ物が出たら、食べられないのでは?」

「食べられるものがなかったらどうしよう」

など、給食に不安を感じる方も多くいるようです。

でも給食は、日々お子さんの食に奮闘するお母さんの強い味方です。

自分の子だけが好き嫌いが多いと思いがちですが、実はほとんどのお子さんは好き嫌いの1つや2つあるものです。

そんなお子さんが多く集まる中で出される「給食」は、お子さんの好き嫌いの理由や成長を踏まえた工夫がたくさんあります。

今回は、好き嫌いを知りつくした栄養士や調理員が行っている、「給食の工夫」をご紹介!

お子さんの好き嫌いの理由をしっかり理解して、家でもできる給食の工夫をとりいれてみましょう。

まずは理解が大切!お子さんの好き嫌いの理由

「こんなにおいしいのになんで食べないの?」

大人はおいしいと感じている食べ物をお子さんが食べないと、なかなか理解できずに親の気持ちを押し付けがちになってしまいます。

でも、思い出すと私たちも子どものころ、苦手な食べ物はあったはずです。

前は苦手だったけど、今はおいしく食べているものはたくさんありますよね。

これは、私たちの「体や心の発達」と「食をとりまく環境」に大きな理由があります。

むやみやたらに親の気持ちを押し付けるのは、好き嫌いの改善にはなりません。

まずはお子さんの気持ちの理解をすることが、好き嫌い改善の第一歩です!

ここでは、お子さんが今「苦手」と思っている食べ物がおいしく感じられない「理由」について考えてみましょう。

人間には「本能的に苦手な味」がある

人間には、生きていくために本能的に苦手な味があります。

それは、「苦み」と「酸味」です。

この2つの味は、食べることで体に「毒になるもの」という味としてインプットされています。

そのため、経験が少ない子どものころは、苦みや酸味がある食材を本能的に拒絶してしまうのです。

私たちが舌で感じることができる味は5つあり、「五味」と呼ばれます。

五味の中で、甘味と塩味・うま味は「生きていくために必要な栄養が含まれている食品の味」として本能的にインプットされています。

赤ちゃんが母乳やミルクを拒絶せず飲むことができるのは、この本能によるものです。

しかし酸味と苦味は、「食べてはいけない危険なもの」という本能が備わっているため、拒絶をしがちになります。

つまり、甘いものは好きで、苦いものや酸っぱいものは嫌いというのは、生きていくために本能的にお子さんが身につけている大切な反応なのです。

苦味や酸味がある食材を考えてみると、お子さんが「嫌い」と感じるものが多いことがわかります。

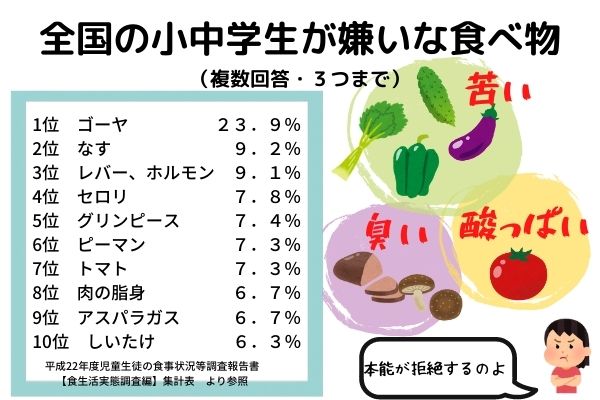

小中学生を対象に行われた「嫌いな食べ物」の調査結果(「平成22年度児童生徒の食事状況等調査報告書【食生活実態調査編】」日本スポーツ振興センター)からも、「苦い」「酸っぱい」「臭い」などの特徴がある食材を「嫌い」と答えていることがわかります。

本能的に苦手な物を無理やり「食べなさい」と言われるのは、お子さんにはとっても辛いことです。

お子さんが苦味や酸味を食べられるようになるためには、次のようなことを意識すると有効です。

・苦味や酸味を「和らげる」味付けや調理の工夫をする

・少しずつ食べる「経験」をつんで、味に慣れる

苦味や酸味が苦手なお子さんには、苦手な味を「和らげる」工夫をした調理を心がけてみましょう。

また、味覚は経験によって成長していきます。

大人になると苦味や酸味を好んで食べられるようになるのは、成長の過程で「食の経験」を積んだからです。

お子さんには本能的に苦手な味があることを理解して、親の不安や食べてほしい気持ちを押し付けず、気長に見守ってあげましょう。

好き嫌いは「味や食感がわかるようになった」成長の証

お子さんに好き嫌いが出てきたのは、味や見た目・食感がわかって自分の意思がでてきたという成長の証です。

同じ食材でも、「離乳食の時はパクパク食べていたのに、急に嫌がるようになった」というのは、よくあることです。

それには、お子さんの成長が関連しています。

・甘いもの、苦いものなどの単純な味だけではない「複雑な味」がわかるようになった

・味や食感に「好み」が出てきたことで、味の区別をするようになった

・色や見た目をしっかり理解し、好きなものを分けられるようになった

他にもお子さんの食に関する成長はたくさんありますが、こういった「成長」があるからこそ「好き嫌い」が発生するのです。

悩みがちな「好き嫌い」ですが、味がしっかりわかるようになった「お子さんの成長の証」なのです。

好き嫌いは、立ったり歩いたりできるようになったことと同じ「成長」と考えると、気持ちが違いますね!

食べず嫌いは、経験が少ない子どもの「警戒心」

好き嫌いの1つ「食べず嫌い」は、食の経験が少ない子どもの「安全な食べ物かどうかがわからない」という警戒心によるものです。

子どもは特に、初めての食べ物には食べることを躊躇(ちゅうちょ)しがちです。

それは子どもがまだ食の経験が浅く、食べて安全なものとそうでないものの区別が容易につかないため起こることで、わがままではありません。

大人はたくさんの食の経験の中で、「これは前に食べたあの食品と同じ系列だから大丈夫」など、無意識に「食の安全性」を頭で計算しています。

子どもは経験不足から、大人のように安全の計算は難しいのです。

子どもの警戒心をとき、スムーズに食の経験を積んでいくためにはいくつかのコツがあります。

①食べ物の印象をできるかぎり良くする

・特定の色が強くならないように細かくしたり、かわいくしてみる など

②楽しい雰囲気の食卓にする

③大人がおいしそうに食べる

④一口でも食べたら大げさなくらいに「ほめる」

⑤食べられなくても「怒らない」

子どもの警戒心を和らげるには、最初の「食の経験」となる食べ物の見た目や味・雰囲気の第一印象が大事です。

最初の「食の経験」の際に、子どもが本能的に苦手な味が強かったり、怒られてしまって嫌な経験がついてしまうと「嫌いな食べ物」になってしまいがちです。

「食べず嫌いの食べ物」が本当に「嫌いな食べ物」にならないよう、子どもの不安を理解して、食べ物の第一印象に良い経験を積める工夫をしていきましょう。

好き嫌いが自然に減っていく!「給食の工夫」ご紹介

成長に必要な栄養をおいしくしっかり食べてもらうため、給食に携わる栄養士や調理員はさまざまな知恵を持っています。

「給食では食べるのに、家では食べない食材がある」

「給食は残さず食べるけど、家では好き嫌いが多い」

そんな声も多く聞かれます。

ここでは日々たくさんの子どもたちと向き合って、食べてもらう工夫をしている栄養士や調理員の知恵がたくさん入った給食の工夫を紹介します。

味や食感のイヤ!は、きめ細やかな調理法で解決

給食は味や食感が苦手なお子さんのため、成長やお子さんの精神面も踏まえ、きめ細やかに計算された「調理法」を工夫しています。

給食に携わる栄養士や調理員は、子どもの「苦手」になる食材の味や食感を上手におさえる調理法の工夫をたくさん知っています。

日々子どもたちの食べている状況や、リアルな声・残食量などを確認して次の献立作りに反映させ、どんどん進化させているのです。

給食で行っている「調理の工夫」には、さまざまなものがあります。

一見ご家庭でもよくやっている工夫に見えますが、実は子どもたちの様子を踏まえ、さらに細かい調理の工夫を行っています。

例えば次のような工夫です。

・「年度初め」と「年度末」ではメニューや味や切り方を少しずつ変える

→入学・入園や進級によるクラスの変化があり、精神的に不安定になりやすいため、苦手な料理や食材は少なめにする。

・「低学年」と「高学年」では切り方を変える

→食の経験値を考慮して、調理法を変える。低学年は細かく、高学年は大きめにする など

目で見るだけではわからない工夫も多くありますが、子どもたちの苦手や精神的な安定状況を理解したうえで、調理の工夫をして「食べられた!」を増やしています。

自然に食べられた経験は、好き嫌いの克服ということだけではなく、苦手を克服できた子どもの自信にもつながります。

味や食感の苦手で嫌いな食べ物がある場合は、給食のように子どもたちの成長や心に寄り添った「きめ細やかな工夫」を心がけ、子どもの自信にもつなげていけるようにしていきましょう。

ご家庭でも、環境が変わったりお子さんが精神的に不安定になる時期などは避けて、苦手な食材にチャレンジするといいですね!

繰り返されるメニューで「慣れる」

給食は同じ献立を繰り返し出し、料理に「慣れる」ことで食べられるようになっていく過程を大切にしています。

好き嫌いを克服するためには、味や見た目に「慣れる」ことがとても大切です。

給食はたくさんの献立がありますが、一年の中で何度か繰り返し出されます。

給食を食べ始める入園・入学したてのときは、食べたことがない料理に不安が多く、食べられないことがよくあります。

その後給食を食べ続け、何度か見た料理名で安心感を得ることで、少しずつ食べられるようになるのです。

<繰り返し出される献立で、好き嫌いが減っていく理由>

1.献立名に慣れる・・・食べなくても、目で見て「何が入っているか」理解でき、警戒感がなくなる

2.周りの友達が食べている姿を見て安心する・・・食べても大丈夫という安心感を得る経験を積む

3.友達との関わりの中で「食べてみよう」と思う・・・「これおいしいよ」など、安心できる友達からの声掛けなどで、食べてみようという気持ちの後押しとなる など

食べ物に慣れ、「食べてみよう」と思うきっかけの1つに、普段から慣れ親しんでいる友達との関わりがあります。

好き嫌いの克服には、無理強いは逆効果です。

給食は、食べている姿をみたり声をかけあう環境が常にあり、自主的に「食べてみよう」の第一歩になるのです。

家庭では苦手な食べ物は食卓から遠ざかってしまいがちですが、それでは苦手な食べ物に慣れることはいつまでもできません。

苦手な食べ物も給食のように定期的に食卓に登場させることを心がけ、見た目や味などに慣れていく時間を作ってあたたかく見守ってあげましょう。

「楽しく食べる」環境で、おいしさの調味料が加わる

給食は「楽しく食べる」環境がそろっているため、苦手な食材もおいしく感じ、食べるきっかけになりやすい時間になっています。

「楽しく食べる環境」は、食べ物の味をさらに美味しくする調味料になります。

苦手な料理や食材こそ、楽しく安心して食べられる環境づくりが大切です。

なぜなら、同じ料理を食べていても、環境によって得る印象や美味しさは違ってくるからです。

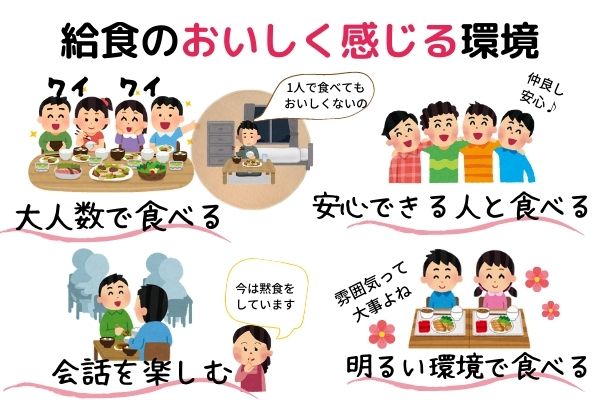

楽しくおいしく食べる環境には、次のような特徴があります。

給食は楽しくおいしく食べる環境がそろっていることに加えて、同じものを食べる環境が自然に用意されます。

苦手な食べ物も、そんな環境の中で食べると意外とおいしく感じてしまうものです。

一口食べることができたら、苦手克服の第一歩!

楽しかった、食べられた、おいしかったというプラスのイメージが、次の一口につながります。

ただし、今は感染症対策で「黙食」が基本になっています。

友達とワイワイ会話をしながら食べるということができないのは、楽しく食べる環境としてはマイナスの要素です。

そんなマイナスな要素を補うため、給食ではコロナ禍でもできる楽しく食べる工夫をしています。

・給食の放送で給食時間をにぎやかにする

・掲示物や献立表で給食の楽しみをつくる

・給食の「見た目」をさらにおいしそうにする

マイナス要素になりそうな「黙食」ですが、あらかじめワクワク楽しく給食を食べることができる「情報の提供」をすることで、会話が無くても楽しく食べることができるよう工夫しています。

楽しく食べる環境は、家庭の食事でもとても大切です。

特に給食で食事時間に会話ができない分、家庭での環境づくりは大切になっています。

好き嫌いは食べ物の内容に目が向きがちですが、環境がとても影響してきます。

ご家庭でも、給食のように「楽しくおいしく」食べることができる環境づくりをして、苦手な食べ物も「おいしく感じる環境づくり」をしてみましょう。

まとめ

食べ物の好き嫌いは子どもの悩みの中でも、必ずと言っていいほどついてくるものです。

好き嫌いがあるなかで入園や入学などで始まる「給食」は、心配の種になりがちです。

でも実は新学期から始まる給食は、お子さんの好き嫌い克服の第一歩です。

給食は、好き嫌いがあるお子さんには、食べるきっかけやヒントがたくさんある強い味方になります。

給食の献立表やレシピなどを良くみると、子どもが苦手な食材を美味しく食べる工夫が盛りだくさん!

ぜひご家庭でも、献立や調理の工夫など給食のさまざまな工夫をとりいれてみてください。

何より、「楽しく食べる環境」は美味しさの調味料になります。

苦手な食べ物があるときこそ、給食のように安心して楽しく食べられる環境づくりが大切です。

食べられないことを怒らず、たくさんの楽しい経験を積み重ね、食べ物の「嫌い」が「好き」に変わっていく成長を見守ってあげましょう。