春の温かさを感じる季節が、やってきました。

ぽかぽか陽気に包まれて、ついうとうとしてしまうことがあります。

春は、気温の変化だけでなく、新しい環境や疲れなどから眠気を感じやすい季節といわれています。

そこで今回は、眠気をすっきりさせて、春を元気に過ごせるおすすめレシピを紹介します。

春に眠気を感じる理由

明るい日差しに、心ほころぶ季節がやってきました。

春は、夜だけでなく日中も眠くなることが多いです。

なぜ、眠くなってしまいやすいのでしょうか。

眠気を誘う理由は、主に3つあります。

活発な新陳代謝で、うとうと

春は夏へ向けて新陳代謝を促す準備が始まるため、脳への血流が低下してエネルギー不足になり、眠気を感じやすくなります。

人間の体は、気温が上がり暖かくなってくると、新陳代謝が活発になります。

春が近づくと夏の暑さを乗り切るための体作りがスタートし、体の中の余分なものをどんどん排出して、エネルギーを充電するようになります。

春に起きる体の新陳代謝

・冬の間に締まった毛穴が、徐々に開く。

・古い脂肪分や塩分を、排出する。

・余分なたんぱく質を、分解する。

春は、生き物たちが活発に活動し始める季節です。

人間も例外ではなく、冬の間に溜め込んだ老廃物(尿酸、尿素など)を排出して、スリムな体に変化させていきます。

新陳代謝が活発になると、食欲が増進して胃腸の消化吸収活動が忙しくなり、皮膚や髪が新しく生まれ変わる働きも活発になります。

血液が身体の隅々まで行きわたり、その結果脳の血流が低下してエネルギー不足になって、日中に眠気を感じやすくなるのです。

春の寒暖差で、ぐったり

春先は、朝晩と日中の気温差が大きく体に負荷がかかり、エネルギー不足から眠気を誘うことがあります。

服装もむずかしい時期で、日中の気温に合わせて薄着にしたら、夜は思いがけず寒くなり体が冷えてしまったということもしばしばあります。

人間の体には、本来備わっている「ホメオスタシス(恒常性)」という仕組みがあります。

ホメオスタシスとは?

外界がたえず変化しても、体内の状態(体温・血液量・血液成分など)を一定に維持できる能力と仕組み。

私たち人間の体は、数十兆個の細胞からなっています。

それが一定の営みを続けていられるのは、ホメオスタシスを維持できているおかげです。

春などの寒暖差が大きい季節は、体が環境に適応しようとしてホメオスタシスがより活発に働き、エネルギーを消費しやすくなります。

その結果、体が疲れて、睡眠によるエネルギーの充電をはかろうとするのです。

乱れた自律神経で、へろへろ

春に眠気やだるさを感じやすくなるのは、自律神経の乱れが原因の1つです。

自律神経とは?

心臓や肺など、生命活動の維持に関わる内臓の働きを調整するため、自分の意思とは関係なく24時間働き続ける神経。

自律神経には交感神経と副交感神経があり、交感神経が優位になっているときは心身が活発な状態になります。

対して、副交感神経が優位になっているときは、心身がリラックスした状態になります。

交感神経と副交感神経がバランスよく働いていると、日中は活動的に、夜は体を休ませるために自然と眠くなります。

しかし、冬から春へ変わる時期は気温が急激に変化するため、体が環境の変化に対応できず、自律神経が乱れやすくなります。

その結果、眠気やだるさを感じやすいのです。

また、春は進学・就職・転勤・異動・引っ越しなどのストレスがかかるイベントが多いことも自律神経に影響を与えています。

つまり、体も心もケアを施し自律神経を整えてあげると、春の眠気やだるさを遠ざけることができるのです。

春の眠気対策にはナッツがぴったり

春の眠気を遠ざけるには、ナッツがおすすめです。

ナッツは、種子類に分類され、植物が持つエネルギーや栄養がぎゅっと詰まっています。

どんな力がナッツに秘められているのか、みていきましょう。

脳に栄養補給するビタミンB1

ビタミンB1には、脳のエネルギー不足を解消する力があるため、眠気の根本的な解消が期待できます。

解糖系やクエン酸回路のエネルギー代謝の一部で補酵素として働くビタミンB1は、糖質を代謝するために役立ちます。

よって、脳のエネルギーを補い、眠気を遠ざけてくれるのです。

眠気覚ましにはカフェインも効きますが、一時的な効果であることが多いです。

なぜなら、カフェインは交感神経を刺激して体を覚醒させるからです。

対して、眠気の根本的な解消には、エネルギー不足による疲労を回復させるビタミンB1が適しています。

ビタミンB1を効率的に摂取するには、ナッツがおすすめです。

水溶性ビタミンであるビタミンB1は、体に蓄積されないため、コンスタントに食べる必要があります。

ナッツは朝食や間食に取り入れやすく、手軽に食べられるので眠気対策の栄養補給にぴったりですね。

銅とパントテン酸で疲労回復

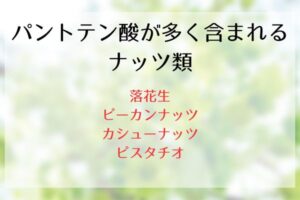

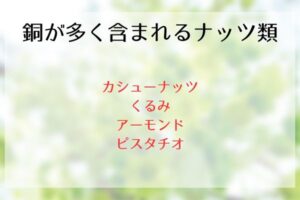

ナッツには、疲労回復効果の高いパントテン酸と銅が豊富に含まれます。

パントテン酸はビタミンB群の仲間で、体内で活性化しエネルギーの生成を助けます。

銅は、体内を酸化させ疲労の原因となる「活性酸素」を取り除き、疲労を和らげる効果が期待できます。

パントテン酸や銅をたくさん含むナッツを積極的に摂取すると、疲労回復を促進し、眠気の解消に繋がりますよ。

ストレス解消にビタミンB6

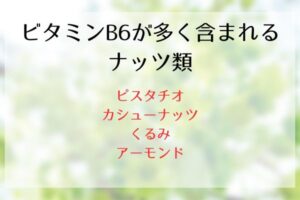

ナッツ類に含まれるビタミンB6は、神経伝達物質を作ります。

よって中枢神経の働きを安定させ、ストレスを解消する働きがあります。

脳のエネルギー切れを防ぎ、集中力を高め、気持ちを落ち着かせる手助けもします。

ビタミンB6はマグロやニンニクにも含まれますが、手軽に食べられるピスタチオやドライバナナ、ドライトマトなどにも含まれます。

ビタミンB1と同様に、ビタミンB6も水溶性ビタミンであるため、コンスタントに食べることができる食材として、ナッツがおすすめです。

では最後に、ナッツの理想の摂取量についてみていきましょう。

ナッツは、1日にどのくらい食べたらいいの?

ナッツは、片手でひとつかみ分が1日の摂取量の目安です。

数種類を組み合わせて食べる場合は、全部合わせて片手ひとつかみ程度を目安にすると良いでしょう。

好きな味や希望する効能に合わせて、自分にぴったりの組み合わせを楽しんでください。

それぞれのナッツの1日の摂取量の目安は、以下の通りです。

くるみ:7粒程度(28g)

アーモンド:20~25粒(20~25g)

カシューナッツ:10粒前後(15g前後)

ピーナッツ:30粒程度(30g)

ピスタチオ:50粒(25g)

ピーカンナッツ:18粒(23g)

そのまま食べても、料理にしても美味しいナッツで、春も元気に過ごしたいですね。

春の眠気に効く、楽々ナッツレシピ

ナッツには、春の眠気に役立つ力があることがわかりました。

コンスタントに食べるには、どんなレシピがあるでしょうか。

手軽に作って食べられる、ナッツのレシピを3つ紹介します。

香ばしさがたまらない「くるみみそ」

1つ目は、くるみと味噌を合わせた、甘く香ばしい料理「くるみみそ」です。

トーストに塗ったり、野菜炒めの味付けに使ったりとアレンジは無限大です。

くるみは、抗酸化値がナッツ類で最も高い特徴があります。

常備菜として、栄養補給が手軽にできますよ。

できた「くるみみそ」は粗熱を取り、清潔な密閉容器に入れて冷蔵庫で保管できます。

保存の目安は1週間ですが、できるだけ早めに食べきりましょう。

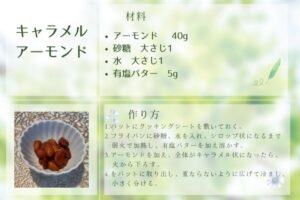

カリカリ食感の「キャラメルアーモンド」

2つ目は、カリカリ食感がたまらない「キャラメルアーモンド」のレシピです。

アーモンドは、少量で良質なビタミンEを吸収できる食材です。

銅やビタミンB6と一緒に、体が受けたストレスを軽減し、元気を取り戻してくれます。

バターの風味と程よい塩気がクセになる、美味しいおやつレシピですよ。

簡単に作ることができるので、ちょっと甘いものが食べたい時などにおすすめです。

アーモンドは、くるみやカシューナッツなど他のナッツを代用しても美味しくできます。

あめ色になってから焦げやすくなるので、火加減がポイントです。

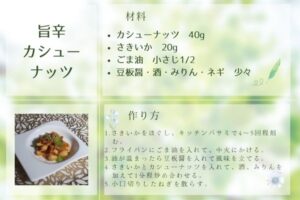

食べ出したら止まらない「カシューナッツのピリ辛おつまみ」

3つ目は、変わり種のおつまみレシピです。

カシューナッツはナッツ類のなかでは脂質の含有量が少なく、カロリーが低いのが特徴です。

コンスタントに食べても、罪悪感が少なくて済みますね。

おつまみの定番でもある「さきいか」と「カシューナッツ」の組み合わせが、癖になりますよ。

あっという間に作れて、お酒のおつまみとしてぴったりの1品です。

豆板醤の量を調整することで、好みの辛さに作ることができますよ。

ナッツは加熱の必要がなく食べられたり、料理に使うことができたりして便利な食材なので、様々なレシピを試してみたいですね。

まとめ

春は新陳代謝や寒暖差、自律神経の乱れなどにより、眠気を感じやすい季節です。

体をリラックスさせるには、心地よい季節なのですが、すっきりさせたいときにはナッツ類を食べるとよいです。

ナッツ類には、眠気を解消するビタミンB1や、疲労回復とストレス解消に役立つ成分がぎゅっと詰まっています。

簡単に作れるレシピで、美味しく、すっきり春を過ごすことができますよ。